食中毒の要因となる細菌の食品検査

食中毒は通年発生します。食中毒の要因として大きなものは下記の4つです。

- 食品中の細菌、ウイルスの感染や毒素

- 自然に毒性物質のある動植物(ふぐ、スイレン、きのこ等)

- 食品中に混入した化学物質(重金属、農薬等)やアレルギー物質

- 寄生虫・原虫(アニサキス、クリプトストリジウム等)

今回は、高温多湿の時期(6月~9月)に発生しやすくなる細菌による食中毒と検査例についてご紹介します。

食中毒菌として代表的なもの

| 原因となる細菌 | 原因食品の例 |

|---|---|

| カンピロバクター | 鶏肉など |

| サルモネラ | 肉類、鶏卵、ウナギなど |

| 黄色ブドウ球菌 | おにぎり、総菜、調理パンなど |

| 腸管出血性大腸菌 | 肉類、井戸水、野菜類など |

| 病原大腸菌 | 糞便中の大腸菌に汚染された食品、水 |

| 腸炎ビブリオ | 海産魚介類の刺身や寿司など |

| リステリア・モノサイトゲネス | 食肉加工品、乳製品など |

| ボツリヌス菌 | 真空パック詰めの食品など |

| ウェルシュ菌 | 煮物、カレー、シチューなど |

| セレウス菌 | チャーハン、パスタなど穀類の調理品など |

細菌には高温多湿の環境を好むものが多いことから、夏季は他の季節に比べて細菌が増殖しやすく、食中毒の発生件数が増えます。

食中毒の原因となる細菌は、生体内(特に腸内)や水、土壌に存在しているもので、生食、加熱不十分な食品、調理後時間経過した食品、手や調理器具等の洗浄不足で汚染された食品による発生がほとんどです。

すなわち、発生原因となる食品の生食を避けること、調理時の衛生管理、食品の適切な保存が食中毒を防ぐための対策となります。

しかし、食品製造者が十分な対策を行なっていても、食中毒の原因細菌に汚染されていない食品かどうかは「見た目」や「におい」では判断できないため、検査により汚染の判断をし、安全な食品であるという根拠をもつことが、消費者が安心してその食品を購入するために必要なこととなります。

細菌検査

細菌検査のおもな方法は、培地を使って細菌を培養し、目で見えるようにするものです。培地とはその特定の細菌の繁殖にとって都合の良い環境を人工的に作ったものです。検査する食品を溶かした水を培地に混ぜて、特定したい細菌が生育しやすい温度におくことで人間の目に見える形になります。この形をコロニーと呼びます。培養終了後に典型的なコロニーが見られた場合、元の食品に検査対象の細菌が存在していたということになります。

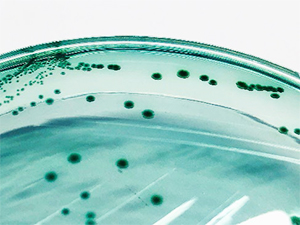

例1)腸炎ビブリオ

| 左写真は腸炎ビブリオやコレラ菌がコロニーを形成するTCBS培地です。TCBS培地で中心部が青緑色のコロニーというのは腸炎ビブリオの典型的な特徴なので、写真で点々と見えているものは腸炎ビブリオだと推定されます。 実際にはTCBS培地の環境を好む別の細菌の可能性もあるため、いくつかのコロニーをさらに別の環境の培地に移植して細菌の種類を絞り込みます。それを繰り返して最終的な判定をします。 |

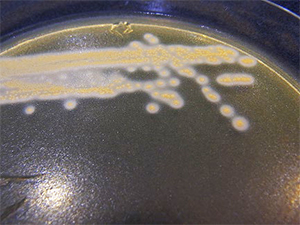

例2)黄色ブドウ球菌

| 左写真は黄色ブドウ球菌がコロニーを形成する卵黄加マンニット食塩寒天培地です。周囲に明るい黄色の帯を形成し、黄色またはクリーム色でコロニー周辺部が白濁しているものが黄色ブドウ球菌の特徴です。 この培地についても黄色ブドウ球菌以外の細菌の可能性があるため、いくつかのコロニーをさらに別の環境の培地に移植して細菌の種類を絞り込み、最終判定を行います。 |

ビューローベリタスエフイーエーシーでは他にもさまざまな微生物検査を行っておりますので、ご相談ください。

参考情報:

子どもの食育(農林水産省)

新訂 食品衛生責任者ハンドブック-第3版-(公益社団法人日本食品衛生協会)

ビューローベリタスエフイーエーシー株式会社 検査部 微生物検査課 山根 昭紀

【お問い合わせ】

ビューローベリタスエフイーエーシー(株) 食品検査事業部 横浜分析センター

TEL:045-949-4664

お問い合わせフォーム

【ビューローベリタスエフイーエーシーのサービス】

微生物検査