建築基準法に基づく定期報告制度における近年の改正背景と概要

定期報告制度において、近年の自然災害の被害増大や建築物の重大な火災事故などを契機として、建物利用者の安全性向上を目的に改正が続いたことで、制度が厳しく、また複雑化しています。

下の表のとおり、特に平成後期には頻繁に改正が行われており、定期報告制度を活用した建築物の適正かつ安全な利用の促進が進んでいます。

ビューローベリタスでは改正のたびに記事にしてきましたが、改めて改正の背景と概要について整理してご説明させていただきます。

なお、重要な改正情報は詳細記事のリンクを貼っておりますので、そちらも併せてご参照ください。

定期報告制度における近年の改正と掲載記事(括弧内数字は月)

|

|

|

|

| |

| 対象建築物 | 政令指定(6) → 詳細記事 | 一部変更(6) → 詳細記事 | |||

| 防火設備 | 危害防止装置 の設置義務化(12) | 定期検査報告 開始(6) | |||

| 外壁 | 全面打診に おける 基準策定(4) → 詳細記事 | ||||

| 建築設備 | 全数検査 (4) | ||||

| 特定天井 | 義務化(4) → 詳細記事 | ||||

| その他 | 調査資格者 制度見直し (6) |

* 遊戯施設や昇降機に関する改正は除く

改正の背景と概要

| No.1 | 防火設備(防火/防煙シャッター)危害防止機構の設置義務 |

|---|---|

| 改正の背景 | 平成16年6月埼玉県所沢市の小学校で降下してきた防火シャッターに児童が挟まれ、重傷を負った事故によるもの(それ以前にも同様の死亡・重傷事例があった)。 |

| 改正の概要 | (防火戸)防火性能に危害防止性能が追加され、防火戸の質量と閉鎖速度から算出される運動エネルギー(10ジュール以下)および閉じ力(150ニュートン以下)の基準が設定された。 (防火・防煙シャッター)シャッターの座板に人が接触した際に降下を停止し、接触がなくなってから一定時間後に降下を自動再開し、全閉する危害防止機構が義務付けられた。 |

| No.2 | 外壁の全面打診の実施 |

|---|---|

| 改正の背景 | 外壁タイル等の落下による人身・物損事故が相次いだことによるもの。 |

| 改正の概要 | 改正前は、手の届く範囲を打診し、その他を目視調査し、異常があれば「精密検査を要する」として建物所有者・管理者等への注意喚起に留まっていた。 改正後は、手の届く範囲を打診し、その他を目視調査し、異常があれば「全面打診等により調査」を実施することとなり、加えて竣工・外壁改修等から10年を経て最初の調査時に全面打診等による調査が必須となった。 |

| No.3 | 建築設備の原則全数検査 |

|---|---|

| 改正の背景 | 建物の長寿命化と共に、建築設備の事故や定期報告の調査時に不具合が指摘されるケースが増えたことから厳格化された。 |

| 改正の概要 | 改正前は、建築設備(機械換気・機械排煙・非常照明)の測定は重要項目以外は抽出検査であった。改正後は、原則として全数検査*となることに加え、報告時に機械換気設備の状況評価表・風量測定表、機械排煙設備の風量測定記録表、非常用の照明装置の照度測定表を添付することとなった。 * 原則全数検査だが、国土交通大臣が定める項目(換気量測定・排煙風量測定など)は3年で全数検査も可 |

| No.4 | 特定天井の定期報告の義務化 |

|---|---|

| 改正の背景 | 大規模地震時の天井崩落事例が相次いだことによるもの(平成15年十勝沖地震・平成17年宮城県沖地震・平成23年東日本大震災)。 |

| 改正の概要 | 建築基準法施行令の改正により「脱落によって重大な危害を生ずるおそれがある天井」として特定天井*が定められたことで、定期調査の対象とする天井の範囲についても、従前の「概ね500平方メートル以上の空間の天井」から「特定天井」に変更になった。 * 特定天井:6m超の高さにある、面積200㎡超、質量2kg/㎡超の吊り天井で、人が日常利用する場所に設置されているもの |

| No.5 | 対象建築物の政令指定 |

|---|---|

| 改正の背景 | 定期報告の対象建築物は、特定行政庁が地域ごとに定めることとしていたが、高齢者等の自力避難困難者が就寝用途で利用する建築物など、高度な安全確保が必要な建物でも検査対象外となってしまうことがあり事故が発生していたため、国が政令指定の報告対象建物を定めた。 |

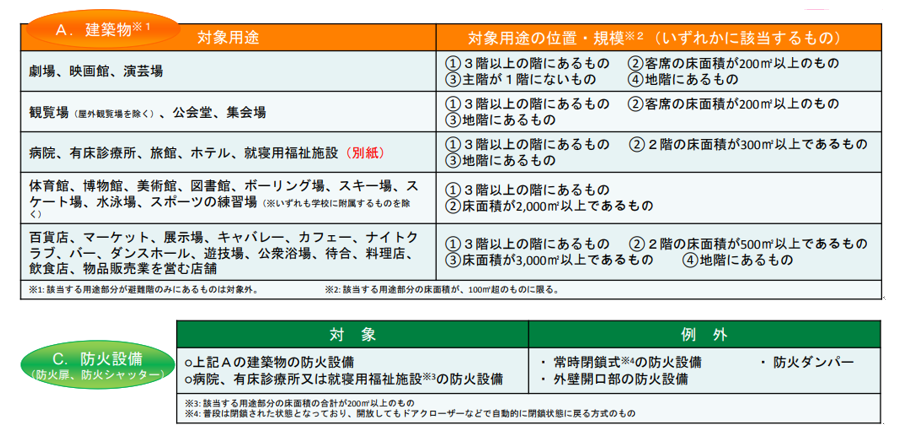

| 改正の概要 | 改正前の検査報告対象は『特定行政庁が指定する建築物』だったが、改正後は『政令で指定する建築物』および『特定行政庁が指定する建築物』となった(政令指定は下図参照)。 病院・有床診療所及び高齢者・障害者等の就寝に供する福祉施設は、建築物の定期報告対象とならない規模等であっても、対象用途の床面積が200㎡を超えると、防火設備の検査のみ対象となる。 |

出典:国土交通省住宅局「改正後の定期報告制度」(抜粋)

| No.6 | 防火設備の定期検査報告の開始 |

|---|---|

| 改正の背景 | 平成25年10月福岡市診療所火災にて防火設備(防火戸)が正常に作動しなかったことにより死者10人を出し、またそれを受けて行政にて全国の建物を調査した際に不適合となる事例が多数確認されたことによるもの。 |

| 改正の概要 | 原則、定期報告対象となっている建築物に設けられている随時閉鎖式の防火設備(防火戸・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャー)を対象に、毎年・全数の定期報告を行うこととなった。 |

| No.7 | 防火設備検査員資格の新設 |

|---|---|

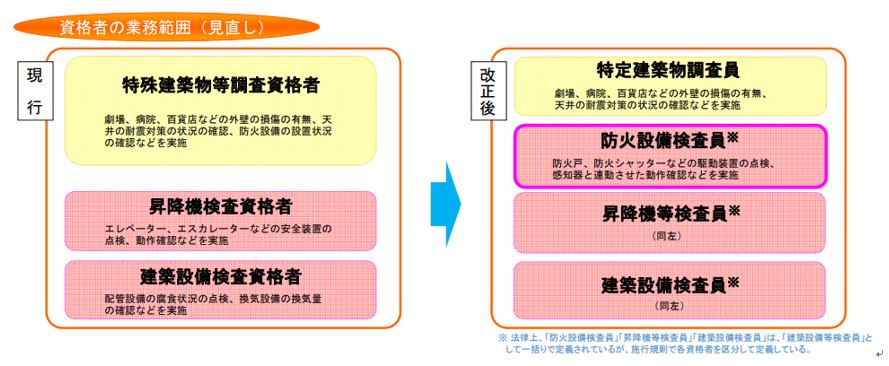

| 改正の背景 | 建築基準法で防火設備の設置基準、維持管理が定められてはいたものの、専門的な検査基準と資格者の規定がなかった中、防火設備定期検査が開始されることになったため、新たな資格制度が導入された。 |

| 改正の概要 | 防火設備検査に関して、専門的な知識と技能を有する者(防火設備検査員)が検査を行う仕組みが導入された(下図参照)。また、国が「調査資格者」に対し「資格者証の交付」「調査等で不誠実な行為をしたときの資格者証の返納命令」などの監督を行うこととなった。 |

出典:国土交通省住宅局「改正後の定期報告制度」(抜粋)

| No.8 | 対象建築物の一部変更 |

|---|---|

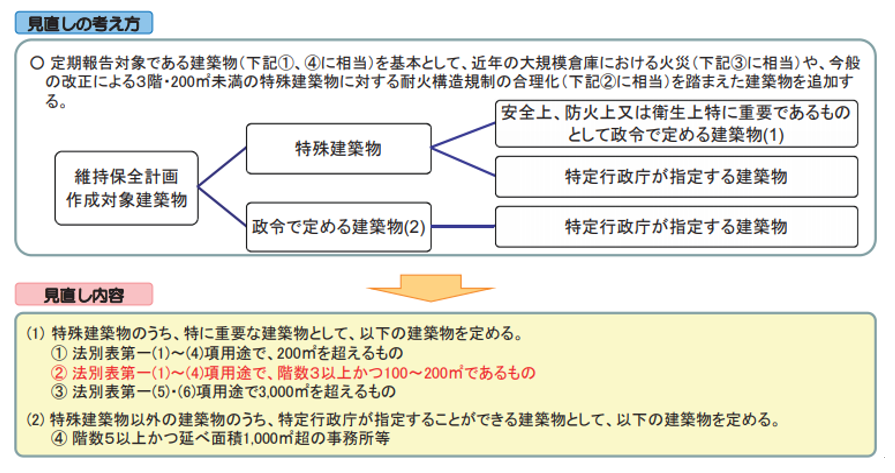

| 改正の背景 | 定期報告対象のひとつに法第6条第1項第1号(建築確認申請の対象)を位置づけていたが、既存建築ストックの有効活用のひとつとして、平成30年改正建築基準法において、法第6条第1項第1号の対象が変更(100㎡超→200㎡超)となったことを踏まえて対応。 |

| 改正の概要 | 法改正によって対象外となった「法第6条第1項第1号の建築物のうち、100㎡~200㎡以下のもの」について、特定行政庁が引き続き指定できるようにする(下図参照)。 |

国土交通省住宅局 平成30年改正建築基準法に関する説明会資料(抜粋)

ビューローベリタスの提案

ビューローベリタスでは建物所有者・管理者様に向けて、今後もタイムリーに情報を提供していくと共に定期報告制度が厳しく複雑化するなかでも、建物所有者・管理者様の「効率改善」、「コストの低減」、「建物の安全性・資産性の向上」 に繋がる定期報告を実施していきます。

- 検査の対象エリアは全国対応

- トータル管理のバリュー価格

- それぞれの有資格者が多数在籍しており、品質・安全をお届けします

インサービス検査事業本部 小西 拓郎

【お問い合わせ】

ビューローベリタスジャパン(株) インサービス検査事業本部

TEL:0120-719-904 東京都港区新橋4-11-1 A-PLACE新橋5F

ウェブサイト

お問い合わせフォーム

【ビューローベリタスのサービス】